기생 홍랑과 고죽 최경창을 찾아서

호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다고 했던가......

죽어서 이름을 남긴 이들가운데

기생 洪娘과 孤竹 최경창의 묘를 찾아 파주여행을 다녀왔다.

홍랑은 함경도의 기생이었고,

최경창은 함경도 현지에서 일시간 북도평사란 직책으로

벼슬살이를 했던 전라도 영암출신의 남자였다.

인터넷을 검색하여 주소를 찾아 내비게이션에 입력하고

동네 아는 형님과 아우뻘 되는 친구와 함께 출발했다.

경기도 파주시 교하읍 다율리 511-1번지....

네비게이션에 입력하고 찾아가니 입구는 공사중인지 뭔지 매우 지저분하다.

산세나 저만치 양지쪽으로 보이는 墓郡들이

고죽선생과 홍랑의 묘임을 말해주고 있었다.

올망졸망 모여있는 묘들의 碑文으로 보아 해주최씨 선산인듯 하다.

현지에 도착하니 드디어 보이는 홍랑의 詩碑....

고등학교때이던가 어디선가 교과서에서도 보았던 그 글이 비석에 새겨져 있었다.

"묏버들 가려꺾어 보내노라 님의 손에

자시는 창 밖에 심어두고 보소서

밤비에 새잎 곧 나거든 나인가도 여기소서"

신분관계가 엄격하던 조선시대에 천한 기생 신분이었고

고죽과 혼인한 사이도 아니었으니 비록 고죽선생 묘 가까이에 뭍히긴 했지만

고죽선생과 그 부인의 묘가 나란히 있는 곳 한단계 아래에 뭍혔고,

묘비에도 고죽 최경창의 配 또는 後配라는 이름조차 얻지를 못하고

다만 시인 홍랑의 묘라고 표기되어 있다.

그래도 신분관계가 엄격하던 시절에 죽어서나마

사랑하던 낭군 가까이에 뭍혔으니 다행이라고 해야 할지.....

증 이조판서 행 종성부사 고죽선생 해주최공 휘 경창지묘 증 정부인 선산임씨 부좌

(고죽선생과 그 부인 선산임씨의 묘는 쌍분으로 나란히 옆에 같이 있다.)

(홍랑 묘에서 내려다 본 전경)

(묘소 탐방을 마치고 김포 전류리 포구에서 숭어회와 웅어회로 식사)

1. 조선판 지독한 사랑, 그 주인공 시인 최경창과 홍랑

<최경창 부부 합장묘와 그 아래 홍랑의 묘> (경기도 파주시 교하읍 다율리)

경기도 파주시 교하읍 다율리. 해주 최씨의 선산. 부부합장묘가 1기 있다.

무덤의 주인은 종성부사를 지낸 이조판서 추증 최경창과 그의 부인 선산 임씨다.

'이조판서 추증 종성부사 역임 고죽 최경창, 정부인 선산임씨 합장 묘'

그런데 최경창 부부의 합장묘 아래에, 또 1 기의 묘가 있다.

이 무덤의 주인은, 함경도 홍원의 기생으로 알려진 시인 홍랑.

어째서 사대부 부부합장묘 아래, 기생의 무덤이 함께 있는가?

시대를 풍미했던 한 시인과 가장 천한 신분의 기생.

고죽 최경창(崔慶昌)과 기생 홍랑.

이들 사이에 무슨 일이 있었던 것일까?

조선시대 사대부와 기생의 사랑은 언제 들어도 흥미진지한 이야기다.

그 유명한 황진이와 서경덕, 매창과 허균, 그리고 전해오는 또 다른 러브 스토리가 있다.

'묏버들가'의 주인인 홍랑과 그녀의 연인이었던 최경창.

이들의 사랑은 죽은 이후까지도 이어지는 끈질기고도 애절한 것이었다.

시대와 타협하지 않은 한 천재 시인과 그를 사랑한 기생의 가슴 저린 이야기.

2. 운명같이 시작된 사랑

- 간밤 비에 새잎 나거든 날인가 여기소서 -

공주사대 부설고등학교 언어영역 수업시간.

학생들이 옛시조 한 수를 배우고 있다.

시조는 남녀간의 정을 나눈 시다.

묏버들 가려 꺾어 보내노라 님의 손대

자시는 창밖에 심어두고 보소서

"표현이요 대개 여성스럽구요.

헤어지는 연인에게 이렇게 자신의 마음을 표현하는 게 가장 좋을 것 같은데,

전 이렇게 한 남자 오래 사랑하라 하면 못할 것 같아요." - 이경림 학생 -

"수능을 비롯한 여러 시험을 대비해서 실제로 많이 가르쳐지고

아이들도 많이 읽는 시조입니다.

우리말의 순수성을 잘 담고 표현했기 때문에 문학사적인 가치는

대단히 높게 평가할 수 있는 시조입니다." - 허왕욱 교사 -

그렇다면 함경도 홍원에 기생 홍랑이 지은, 이 시조는 어떻게 탄생했을까?

최경창의 집안에는 최경창과 기생 홍랑의 첫 만남이 전해져 내려온다.

그 계기는 1573년 가을로 거슬러 올라간다(선조 6년).

당시 최경창이 북도평사가 되어 함경도 경성으로 부임하고 있었다.

부임하는 도중 홍원군수가 최경창의 벼슬길을 축하하는 잔치를 베푸는 자리에서

두사람은 처음 만난다.

한 기생의 창이 끝나고 홍원군수가 홍랑을 지목했는데, 그녀는 이렇게 말한다.

"저는 노래보다 시를 더 좋아합니다."

"누구의 시를 좋아하느냐?"

"고죽선생님의 시를 좋아합니다."

"내가 바로 고죽이니라."

홍랑은 마주보고 있는 사람이 고죽인줄 모르고 한 말이었다.

최경랑과 홍랑의 운명적인 만남은 이렇게 시작되었다.

"계유년(1573년) 가을에 내가 북도평사로 부임해 갔을 때

홍랑이 따라와 부임지에 있었다."

(만력계유추여이북도평사부막홍랑수재막중

萬歷癸酉秋 余以北道評事赴幕 洪랑隨在幕中) - <회은집>

"북평사는 함경도 지역 군사최고책임자의 보좌관 또는 부관의 자리입니다.

최경창은 경성으로 가면서 홍원에서 홍랑을 데리고 갔다고 합니다.

이걸로 봐서 두 사람은 첫눈에 반했거나 뜨거운 사랑을 했다고 보여집니다."

- 최명환 교수(공주교육대학교 초등국어교육과)

당시 서른 다섯의 최경창과 그보다 훨씬 어린 것으로 짐작되는 홍랑의 만남.

이 두 사람은 최경창의 부임지인 경성에서 함께 지내게 된다.

그러나 둘의 첫 만남은 짧았다.

"다음 해 봄, 내가 서울로 돌아갈 때 홍랑이 쌍성까지 따라왔다가

거기서 헤어져 돌아갔다.

(翌年春 余歸京師 洪랑追及雙城而別還

익년춘 여귀경사 홍랑추급쌍성이별환)" - <회은집>

홍랑과 헤어진 최경창이 함관령 아래 한 주막에 다다랐다.

여기서 그는 서찰 한 장을 받는다.

그것은 한글로 지은 홍랑의 시조, 바로 '묏버들가'였다.

최경창과 헤어져 돌아가던 홍랑이 지어 보낸 것이었다.

"함관령에 이르렀을 때 비가 내리고 날은 저물어 어두웠는데

노래(시조) 한수를 나에게 보냈다.

(到咸關嶺 値日昏雨暗 仍作歌一章以寄余

도함관령 치일혼우암 잉작가일장이기여)" - <회은집>

연인을 보내고 그리워하는 마음을 담은 홍랑의 이 시조를

최경창은 후일 '함관의 노래'라고 부른다.

"이 작품은 문학사적으로 봐도 뜻이 그윽하고,

소리가 매끄럽고 사각거리는 것이 묘미라고 평가하겠습니다.

일단 우리말의 어감을 잘 살렸고,

그 묘미를 잘 표현한 작품이라 볼 수 있을 듯 합니다."

- 김용찬 교수(순천대 국어교육과)

홍랑이 지은 시조엔 따로 제목이 없다.

이후 최경창은 이 시조를 한시로 번역했는데

이것이 바로 최경창의 '번방곡'이다.

이처럼 두 사람은 그들의 짧은 만남과 긴 이별을 시로 나누었다.

飜方曲(번방곡)

折楊柳奇千里人(절양류기천리인)

爲我試向庭前種(위아시향정전종)

須知一夜新生葉(수지일야신생엽)

憔悴愁眉是妾身(초췌수미시첩신)

단 한 번의 만남으로 사랑에 빠졌던 최경창과 홍랑.

함경도에서의 두 사람의 이별은 조선을 대표하는 연애시 '묏버들가'라는 절창을 남겼다.

3. 당쟁, 시대와 타협하지 않은 고죽 최경창

한 여인의 뜨거운 사랑을 받고 절창까지 이끌어낸 최경창,

그는 어떤 사람인가?

최경창은 1539년 전남 영암 구림마을에서 태어났다. 영암에는 그의 기념관이 있다.

기념관 앞 시비에는 홍랑의 '묏버들가'와 최경창이 번역한 한시 '번방곡'이 나란히 새겨져 있다.

백광훈(白光勳, 1537~1582)이 남긴 <옥봉집(玉峰集)>에 보면,

최경창은 열두살 때부터 청련 이후백(靑蓮 李後白, 1520(중종15)~1578(선조11))의 문하에서

글을 배운 것으로 되어있다.

"공(옥봉)이 열 네살 때, 청련 이후백에게 배웠다.

이 때 고죽 최경창이 함께 배웠다. (최경창은 옥봉보다 두 살 어림)" - <옥봉별집>

이 때부터 뛰어난 글재주를 보였다.

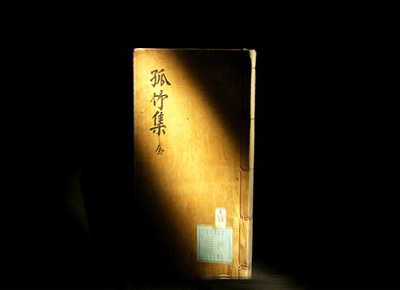

최경창의 문집 <고죽집(孤竹集)>을 보면 그가 아홉살에 적은 시가 전한다.

<登南岳>

蒼翠終南嶽。 푸르고 푸른 남산의 멧부리가

崔嵬宇宙間。우뚝하게 천지 사이에 솟았네

登臨聊俯瞰。올라가서 애오라지 내려다보니

江漢細潺湲。한강물 가늘게 졸졸 흘러가네

남산에 올라 한강을 바라보는 상상을 하면서 지은 이 시에는

어린 최경창의 포부와 기개가 잘 담겨있다.

"높이 올라가보면 그 아래로 비춰지는 현상들이 작음을 알 수 있다는

어떤 높은 경지의 기개를 담은 것 같다...

아마 9살 어린 나이에 세상에 대한 자기의 포부,

자기 학문과 인격에 대한 포부와 기상이, 은연중 이 시에 드러난 것으로 보입니다."

- 김종서 교수 (한국학중앙연구원)

이렇게 뛰어난 문재를 보인 최경창은 약관이 되기도 전에

이이, 이상해, 송익필, 최립, 백광훈 등 당대 쟁쟁한 문인들과 함께 '팔문장'으로 불렸다.

- <고죽집 후서>

최경창 역시 벼슬길에 올랐다.

24세에 진사시에 합격했고 선조 1년, 29세에 드디어 문과에 급제했다.

그러나 최경창의 관직생활은 순조롭지 못했다.

1579년 6월. 최경창이 종성부사로 임명되자 대관들이 이를 반대하고 나섰다.

그러나 최경창의 재능을 높이 평가하고 있던 선조는

종성부사에서 물러나게 하라는 대신들의 주장을 끝내 듣지 않았다.

"임금은 평소부터 최경창의 재능을 알고 있었기 때문에

무릇 3개월이나 논핵했어도 끝내 윤허하지 않았다." - <선조수정실록(1579. 6)>

이처럼 최경창은 임금의 특별한 신임을 얻고 있었다.

그러나 최경창에 대한 일부 대신들의 평가는 달랐다.

서애 유성룡(西厓 柳成龍, 1542~1607)도 최경창에 대해 부정적인 평가를 하고 있다.

대비였던 인순왕후의 국상중인데도 최경창이 홍랑을 데려다 첩으로 삼은 것에 대해

대간들로부터 비판을 받았다고 지적했다.

"최경창은 사람됨이 거리낌이 없어 국상을 당했을 때에

양계에 娼妓를 데려다 첩으로 삼았으므로 당시 대간이 이를 논박했다."

- <선조실록, 1579. 6. 8>

유성룡은 최경창이 나중에 서울에서 홍랑과 재회,

대간들의 탄핵을 받은 사실을 상기시키고 있는 것이다.

이보다 앞서 최경창은 선조 6년. 김효원, 김우옹과 더불어 '독서당'에 추천되었다.

이는 당시 관리들에게 큰 의미가 있는 것이었다.

"예조와 '독서당' 인원에 대해서 의논해

김효원, 김우옹, 민충원, 허옹, 최경창 등을 더 간택하였다."

- <선조실록, 1573. 11. 23>

"문과급제자 가운데 나이가 젊은 뛰어난 능력을 가진 문사들을 뽑은

'사가독서당(賜暇讀書堂)'에 선발되었다는 것은

문과급제보다 더 영광으로 생각했었습니다.

최경창이 '독서당'에 뽑혔다는 것은 그만큼 장래가 촉망되는 것을 말합니다."

- 안대회 교수(성균관대 한문학과)

그러나 최경창은 '독서당'에 간택되지 못한다.

덕망이 없는데도 '독서당'에 선발되는 건 옳지 않다는 여론이 들끓었던 것이다.

"(간원이 아뢰기를) 민충원과 최경창은 본디 덕망이 없는데도

갑자기 그 선발에 끼었으므로 합당하지 않게 여기니 쫓아내소서"

- <선조실록, 1573. 11. 26>

결국 최경창은 정언, 도평사, 영암군수 등 미관말직을 전전했다.

이후 종 3품의 종성부사가 되었으나 역시 대간들의 반대가 있었고,

종 5품 직간으로 다시 벼슬이 낮아지기도 한다.

허균이 지은 <학산초당>에 이러한 최경창의 처지에 대한 기록이 나온다.

허난설헌은 그가 변방을 전전하는 것을 슬퍼한다고 읊었다.

"(최경창, 백광훈 등이) 변방의 고을살이로 내버려져 있음이 슬프네"

- 허난설헌의 '감우시'중

그렇다면 당대 최고의 시인이었던 최경창이

이렇게 불우한 관직생활을 했던 이유는 무엇일까?

당시 조선은 당쟁이 막 시작되는 즈음이었다.

김효원과 심의겸이 이조전랑직을 둘러싸고 갈등을 보이다가

결국 동서로 붕당이 표면화되었다.

이 때가 1575년. 최경창이 관직에 나온 지 8년째 되는 해였다.

그렇다면 최경창은 정말 당파에 휘말렸을까?

"(창기를 데려다 첩으로 삼았는데도)

서인들이 그를 지우(知友)라 하여 그 사실을 비호하였습니다."

- <선조실록, 1579. 6. 8>

유성룡은 최경창이 서인들의 친구였기 때문에 홍랑과의 추문도 보호받았다고 주장하고,

사관들은 최경창이 원래 당인으로 지목된 인물이 아니었으나

비변사 등에 선배들이 많아 논쟁에 휘말렸다고 했다.

"최경창은 본래 당인으로 지목된 인물이 아니었으나

비변사 당상관에 선배들이 많았기에 그를 둘러싼 논쟁이 특히 준엄했다."

- <선조수정실록, 선조12년, 1579. 6. 1>

"동서 붕당이 시작되는 그 시점에서 고죽의 처신이

공격의 빌미가 되었다고 보여집니다." - 김종서 교수 (한국학중앙연구원)

그렇다면 최경창의 벼슬살이가 순조롭지 못했던 것이

그가 단지 서인측 인물들과 가까웠기 때문이었을까?

허균의 형, 허봉(許?, 1551~1588)은 당시 동인의 대표 주자로 촉망받는 인물이었다.

이런 허봉이 최경창을 좋아하여 연이어 열흘이나 최경창을 찾아왔다.

그러나 최경창은 허봉이 편벽하다 하여 단 한번도 얼굴빛을 누그러트리지 않았다고 한다.

그리하여 허봉이 매우 노여워하였다고 했다.

"허봉이 매우 노여워하여

여러 차례 홍문관 전랑 선발에서 제외시키고

마침내 외직으로 내보냈다고 되어있다." - <고죽집 후서>

이산해(李山海, 1539(중종 34)~1609(광해군 1)) 는

나중에 영의정에 오를 만큼 조선 정계에 인물이었다.

그러나 최경창은 이산해에 대해서도 매우 단호했다.

이산해의 마음이 공정치 못하다고 일방적으로 끊었다.

상대방이 고관대작이라 하더라도 자신의 마음에 들지 않으면

최경창은 과감하게 관계를 끊어버린 것이다.

"공은 후일 재상 된 이산해와 사이좋게 지냈으나

후에 그의 마음가짐이 공정하지 못함을 보고는 왕래를 끊었다."

- <고죽집 후서>

"최경창은 성격이 강직하고 시에 대한 의식이 투철하여

남의 눈치를 보거나 타협을 하는데 거의 관심을 갖지 않았습니다.

이러한 그의 성격과 시의 정신은 당대 정치인과의 관계에서도 부정적인 영향을 미쳤고

그의 정치적 성장에도 걸림돌이 되었다고 보여집니다."

- 최명환 교수(공주교육대학 초등국어교육과)

한편 최경창의 호방함과 인간미를 엿볼 수 있는 일화들도 보인다.

선조가 여러 문무대신을 모아 활쏘기 대회를 열었을 때였다.

최경창이 모든 화살을 명중시키자, 활을 잘 쏜다는 옆의 사내가 최경창을 두려워했다.

이에 최경창은 그에게

"걱정마시오. 오늘은 내가 몸이 좋지 않으니 걱정할 것 없소." 하더니

마지막 화살을 허공에다 쏘아버렸다고 한다.

이 바람에 최경창은 2등이 되었다.

마음에 들지 않은 인사들을 대하는 것과는 사뭇 다른 그의 호방한 면모다.

"활 잘 쏘는 자가 장원으로 상을 받았고 공이

그 다음을 차지하여 호피와 말을 하사받았다." - <고죽집 후서>

또한 그가 영암군수로 있을 때의 일화도 있다.

어느날 당대 최고의 시인이자, 허균 등의 스승이던

손곡 이달(蓀谷 李達, 1539~1612)의 시를 받는다.

錦帶曲贈孤竹使君 (고죽에게 드리는 비단띠 노래)

商胡賣錦江南市(상호매금강남시) 중국 상인이 저자에서 비단을 파는데

朝日照之生紫煙(조일조지생자연) 아침해가 비추니 자줏빛 노을이 피어나는 듯

美人欲取爲裙帶(미인욕취위군대) 미인이 가져다가 치마끈을 만들고 싶다는데

手探囊中無直錢(수탐낭중무치전) 주머니를 뒤져봐도 치를 돈이 없구려

이달이 좋아하는 기생에게 비단을 사주고 싶으나 돈이 없다는 내용이었다.

최경창은 곧 화답을 한다.

"(손곡의) 시는 한 자가 천금이니 감히 비용을 아끼랴 하고는

한 자에 각각 세 필씩 쳐서 그의 요구에 응해 주었다." - 허균, <학산초당>

이처럼 호방하면서도 자신의 뜻과 맞지 않았던 사람들에게 단호했던 최경창.

그는 끝끝내 세상과 타협할 줄 모르는 예인 기질을 가진 시인이었던 것이다.

그리하여 최경창은 스스로를 '고죽(孤竹)', '외로운 대나무'라 지칭한다.

즉 자신을 바닷가 높은 벼랑에 서 있는 대나무에 비유,

세상에 굴하지 않는 절개를 지키겠다는 의지를 보여주고 있다.

'감우십수기정계함(感遇十首寄鄭季涵)'

孤竹無枝葉, 외로운 대나무가 가지와 잎도 없이

寄生海上山.바닷가 산 위에 목숨을 붙였네.

年年霜雪埋, 해마다 서리와 눈 속에 묻힌 데다

崖傾根未安. 벼랑마저 기울어 뿌리가 불안해라.

豈是材可用, 대나무를 어찌 재목으로 쓰랴마는

所貴能傲寒. 추위를 이기는 모습, 너무도 고귀해라.

또한 관직에 대한 최경창의 태도를 엿볼 수 있는 시도 있다.

'송조운강백옥지임괴산(送趙雲江伯玉之任槐山)''

조운강'이라는 친구가 괴산으로 부임해가는 것을 두고 쓴 시인데,

시에 보면 올바른 도가 받아들여지지 않는 세상,

벼슬은 다만 가난 때문에 하는 것이라 했다.

'直道難容世(직도난용세) - 곧은 도는 세상에서 용납되기 어려운데

微官且爲貧(미관차위빈) - 하찮은 관직 또한 가난 때문에 하시는 것'

"크게 쓰이지 못하고 지방으로 좌천되어 가는

친구에 대한 안타까움을 담고 있습니다만,

그 안타까움은 거꾸로 보면 자신에 대한 안타까움이기도 할 것 같습니다.

나도 충분히 능력있는 사람인데 세상에 인정받지 못하는

입장이라는 자기 신세까지 내포하고 있는 듯 합니다."

- 김종서 교수

당대 최고의 시인으로 왕의 두터운 신임을 받았던 최경창.

그러나 그는 동서 붕당의 정치적 격랑과

그러한 세상에 대한 꼿꼿한 기개로 시대를 잃고 말았던 것이다.

다재다능했던 시인 최경창.

그의 벼슬길은 결코 순탄하거나 화려하지 못했다.

그가 살았던 시절은 당쟁이 싹트기 시작했던 시대.

바로 그 시대가 시인을 그냥 놔두지 않았던 것이다.

4. 목숨을 건 사랑 - 천리 길을 건너다!

그러나 홍랑과의 뜨거운 사랑은 계속 된다.

아름답고도 질긴 홍랑과의 인연.....

<서울대학교 규장각한국학연구원>에는

최경창과 홍랑의 인연에 대한 책이 한 권 전한다.

"남학명의 <회은집(晦隱集)>인데요, 최경창과 홍랑의 만남에서

최경창이 죽고난 다음까지 기록하고 있습니다." - 김학천 연구사

함경도 쌍성에서 헤어진 최경창과 홍랑에 대한 재회의 기록이 있다.

"을해년(1575년)에 내가 병들어 누워, 봄부터 겨울까지 자리를 떠나지 못했다."

- <회은집>

함경도에서 돌아온 다음해, 최경창이 병에 걸렸다.

최경창의 병환소식은 함경도에 있던 홍랑의 귀에도 들어갔다.

홍랑은 주저하지 않았다. 즉시 길을 나섰다.

밤낮으로 7일을 걸어 그녀는 서울에 도착한다.

그러나 이것은 당시로서는 엄청난 모험이었다.

"그 날로 길을 떠나, 칠일 밤낮 만에 경성(서울)에 도착했다." -<회은집>

"당시 평안도와 함경도에 사는 사람들은 자기 지역을 벗어나는 것이

법으로 금지되어 있었습니다.

더우기 관기였던 홍랑이 함경도를 벗어나 서울로 갔다는 것은

대단히 위험한 일이었습니다.

어쩌면 목숨을 건 일일지도 모릅니다." - 김용찬 교수(순천대 국어교육과)

홍랑은 지극정성으로 최경창을 간호했다.

사대부 최경창과 관기인 홍랑의 인연.

이 도를 뛰어넘은 이들의 사랑은 가능한 것이었을까?

조선시대 기생, 특히 관기는 관아에 소속된 물건이나 마찬가지였다.

관기들은 각종 연회나 허드렛일에 동원되었다.

일반인이 이런 관기를 혼자 소유하는 것은 쉽지 않은 일이었다.

예외도 있었다. '대비정속'이란 것이 그것이다.

"대비정속이란 원래 사대부와 관기 사이에 낳은 딸을 속량시키기 위한 제도로써

사대부가 자기딸을 속량시키기 위해 여종을 대신 들여보내는 것입니다.

그런데 이것이 관기를 첩으로 들이기 위한 수단으로 이용되기도 했습니다"

- 김용찬 교수

그러나 최경창과 홍랑은 최소한의 이런 '대비정속'도 거치지 않았다.

최경창의 병소식을 들은 홍랑이 그 길로 무단으로 경성을 떠났던 것이다.

최경창의 병은 점차 차도를 보였다.

그러나 이것은 또 다시 이별을 뜻하는 것이었다.

1576년 5월. 사헌부에서 최경창의 파직을 청하는 상소가 올라왔다.

바로 홍랑 때문에 불거진 일이었다.

이 일로 최경창은 성균관전적(成均館典籍)에서 파직되고 말았다.

"전적 최경창은 식견이 있는 문관으로서 몸가짐을 삼가지 않아

북방서 관비를 몹시 사랑한 나머지 불시에 데리고 와 버젓이 함께 사니

이는 너무 거리낌없는 행동입니다. 파직을 명하소서."

- <선조실록, 1576. 5. 2>

5. 맺어지지 못한 사랑 - 이제 하늘 끝으로 가면 언제 돌아올까-

홍랑은 경성으로 돌아가야 했다.

그것이 유일한 선택이었다.

또 다시 두 사람 앞에 기약없는 이별이 놓였다.

최경창은 홍원으로 돌아가는 홍랑에게 시 한 수를 주었다.

증별(贈別)

相看영영贈幽蘭(상간영영증유난) 물끄러미 바라보다 고운 난초를 건네노니

此去天涯 幾日還(차거천애기일환) 이제 하늘 끝으로 가면 언제나 돌아올까

莫唱咸關舊時曲(막창함관구시곡) 함관의 옛 노래는부르지 마소

至今雲雨暗靑山(지금운우암청산) 지금도 구름과 비에 푸른 산이 어둑하니

홍랑은 홀로 함경도로 돌아갔다.

최경창이 준 시만 받아들고서 이것이 이승에서 이들의 마지막이었다.

함경도에서의 첫 만남과 서울에서의 재회.

이것으로 시인 최경창과 기생 홍랑의 인연은 끝난다.

그러나 최경창에 대한 홍랑의 사랑은 지독한 것이었다.

홍랑에 대한 최경창의 사랑 역시 시대의 금기들을 뛰어넘은 것이었다.

파직까지 감수해야 했던 최경창의 사랑.

어찌보면 무모해보이기까지 하는 이 사랑.

홍랑에 대한 최경창의 마음을 통해

조선시의 물줄기를 바꿔놓은 그의 내면 시세계를 만나보자.

중국 북경어언대학(北京語言大學)

조선 시인 최경창의 시는 중국에까지 알려졌다.

이곳에는 조선중기 시문학과 관련된 매우 중요한 책이 한 권 있다.

인물의 주요 시작품을 모아놓은 <열조시집(列朝詩集)>

<열조시집(列朝詩集)> <지북우담(池北偶談)>

<열조시집> 속에 조선편. 여러 사람의 시 속에

최경창의 '이소부사(李少婦詞)'라는 시도 있다.

"최경창의 이 시는 <열조시집>에 수록되어 있고 시가 매우 좋습니다.

명대 사람들이 보기에 이 시는 감정이 진실되고 풍만하여 읽었을 때 매우 감동적입니다.

그의 중국 고대 시가에 대한 소양이 매우 깊다는 것을 알 수 있습니다.

만약 이 사람이 조선사람이라고 말하지 않는다면

아마(중국 고대 시인인지 외국인인지) 알아채지 못했을 것입니다.

몇 구절 읽어보겠습니다." - 장덕건 교수(북경어언대학 중국어언문학계)

이소부사(李少婦詞) -1-

相公之孫鐵城李(상공지손철성리) 지체 높은 집안의 후손으로 철성(고성)이씨였으니

養得幽閨天質美(양득유규천질미) 그윽한 방에서 덕을 기르니 타고난 성품 아름다웠네.

幽閨不出十七年(유규불출십칠년) 아녀자의 방에서 나가지 않은지 열 일곱 해였었는데

一朝嫁與梁氏子(일조가여양씨자) 어느날 아침에 양씨의 자식과 함께하여 시집을 갔네.

梁氏之子鳳鸞雛(양씨지자봉란추) 양씨 집안의 자제는 봉황과 난새의 새끼처럼 자라며

珊瑚玉樹交枝株(산호옥수교지주) 산호초와 아름다운 나무의 그루와 가지를 벗했다네.

池上鴛鴦本作雙(지상원앙본작쌍) 연못 위의 원앙은 본래부터 한 쌍으로 행동하지만

園中협蝶下曾孤(원중협접하증고) 동산 속의 호랑나비들은 어찌 거듭하여 외로울까요.

최경창의 시는 또 다른 책에도 소개되어 있다.

청대 유명한 시인 왕사정이 지은 <지북우담(池北偶談)>.

여기에도 최경창의 시 두 수가 실려있다.

'무릉계'와 '채련곡'이다.

이처럼 최경창은 중국에서도 인정받은 시인이었다.

황제가 하늘에 제사를 올리던 북경에 천단.

나중에 중국에 사신으로 왔던 최경창은 '천단'을 노래한 시도 남겼다.

천단(天壇)

午夜瑤壇掃白雲 (오야요단소백운) 한밤중 제단에서 흰 구름 쓸어내리고

焚香遙禮玉宸君 (분향요예옥신군) 향불을 살라 천궁에 멀리 예배드린다

月中拜影無人見 (월중배영무인견) 달빛 속에 절하는 그림자에는 사람 모습 보이지 않고

琪樹千重鎖殿門 (기수천중쇄전문) 천겹의 옥수 속에 큰 집의 대문은 닫혀있도다

이 천단시 역시 중국에서 높은 평가를 받았는데

특히 중국에서 시의 절정기였던 당나라 시와 견주어 손색이 없다는 평가를 받았다.

"이 시는 평측이 온건하고 운각이 잘 조화되어 있어

그 기법상 아주 훌륭한 시라고 보여집니다.

그리고 이 시에는 도가적인 시상이 다분히 담겨있고 낭만적인 기상이 담겨 있기 때문에

어떻게 보면 중국의 성당시대(盛唐時代) 이태백의 시를 닮지 않았나 생각할 정도입니다."

- 이 암 교수 (북경중앙민족대학 언어문학학부)

奉恩寺 僧軸 - 孤竹 崔慶昌

<1>

隱隱如聞磬(은은여문경) 은은히 경쇠 소리를 들은 것 같은데

孤烟生廣陵(고연생광릉) 한 줄기의 연기가 광릉에서 피어오르네

梅磎月應白(매계월응백) 매계에는 달이 응당 밝아

入夜渡江僧(입야도강승) 밤에 들어서 중이 강을 건너네.

<2>

秋風吹古寺(추풍취고사) 가을바람이 고찰에 불어

木落啼山雨(목락체산우) 나뭇잎은 지고 산 비가 우네

空廊寂無僧(공랑적무승) 빈 행랑에는 고요히 중은 없고

石榻香如縷(석탑향여루) 돌 평상에는 향이 실처럼 피어오르네.

최경창의 '봉은사 승축' 역시 그만의 독특한 시세계를 잘 보여준다는 평가를 받고 있다.

"이 시는 원문으로 읽었을 때는 운율이 아주 뛰어납니다.

아주 리드미컬합니다.

시어도 음조가 탁월한 유성음 중심으로 이뤄져 있습니다.

특히 색채감도 아주 뛰어나지요 흰 구름, 푸른 물결 등

최경창의 시 가운데 대표작으로 이야기되고,

'3당시인 시 가운데서도 그렇습니다." - 안대회 교수(성균관대학 한문학과)

이러한 최경창의 시는 당시 조선의 시풍과는 확연히 달랐다.

충과 효 등 국가 체제 유지를 내용으로 하는 당대 시들과 달리

최경창은 개인의 감정을 진솔하게 담아내기 시작한 것이다.

- 白苧辭 - 흰 모시 노래

億在長安日 (억재장안일) 장안 살던 그날을 기억합니다

新裁白紵裙 (신재백저군) 새로 흰 모시 치마 지었었지요

別來那忍着 (별래나인착) 헤어진 후로는 차마 입지 못하니

歌舞不同君 (가무불동군) 노래하고 춤추어도 그대 함께 아니라서요

이 시 역시 연인에 대한 그리움을 담백하게 표현하고 있다.

이처럼 개인의 감정을 솔직하게 그린 시가 있는가 하면

풍자와 은유가 넘치는 시도 있다.

그가 지은 ‘대은암(大隱巖)’이라는 시는 기묘사화를 일으킨

남곤의 정치적 행적을 풍자하였다.

門前車馬散如烟(문전거마산여연) 문 앞에서 수레와 말 연기처럼 흩어지더니

相國繁華未百年(상국번화미백년) 정승님의 영화는 백 년도 채 못 가네요.

村巷寥寥寒食過(촌항료료한식과) 시골 마을 쓸쓸한 채 한식절을 막 넘기니

茱萸花發古墻邊(수유화발고장변) 수유화만 옛 담가에 환하게 피었구려

이 시에서는 권력의 무상함을 은유적으로 표현하고 있다.

"남곤이 죽고난 뒤에 남곤의 명예는 사라지고

또 남곤을 찾아오는 사람도 없는 그 쓸쓸한 분위기를 묘사하고 있습니다.

아무리 큰 권력을 지닌 사람이라 하더라도

세월이 지나면 다 사라진다는 뜻이고,

특히 남곤과 같이 악명을 남긴 사람에게는

죽고 나서 더 쓸쓸해진다는 것을 보여주는 풍자시입니다." - 안대회 교수

당시 정치의 격랑에 한 가운데 있었던 정철에게 보낸 열편의 시.

'감우십수기정계함(感遇十首寄鄭季涵)' (정계함(정철)에게 주는 10수의 시)

이 연작시에는 현실을 비판하는 시어들로 가득하다.

'孤'(고), '北風'(북풍), '鳳凰化鷄鶩'(봉황화계목)

이러한 최경창의 시를 가장 많이 언급하고 평가한 이는 허균이었다.

"최경창의 절구는 편편이 모두 깨끗하고 맑아

당(唐) 시대의 여러 시인들과 비교하여도 손색이 없다."

최경랑의 시는 바로 그 자신이었다.

"타인에 대한 깊은 이해와 상대에 대한 인정이 사랑의 전제 조건입니다.

그런 의미에서 본다면 최경창이 홍랑을 사랑했던 이유도

상대를 온전한 인간으로 받아들였기 때문이라 봅니다.

개인의 감정에 충실하고 이를 적극적으로 표현했었던 최경창의 시세계도

최경창이 홍랑을 적극적으로 사랑할 수 있었던 힘이었을 거라 생각합니다."

- 김용찬 교수

5. 못다한 인연 - 계속되는 사랑!

관리 이전에 한 시인으로서 최경창은

지금까지 조선의 시풍과 다른 시세계를 보여줬다.

그것은 체제나 국가에 대한 고민이 아니라 인간에 대한 고민,

그리고 인간의 감정에 대해 솔직한 표현이었다.

이런 태도와 인식이 홍랑에게 전해졌고

두 사람의 세기적인 사랑도 그래서 가능했을 것이다.

최경랑은 신분질서가 아니라 개인과 개인의 내면을 중시하고

이런 그의 시정신은 홍랑을 일개 관기가 아닌,

한 인간으로 받아들이는 진정성을 보였고,

홍랑 역시 그런 그를 사랑하지 않을 수 없지 않았을까.

그리고 이승에서 단 두번밖에 만나지 못한 이들의 사랑은

죽음 이후까지 이어진다.

최경창의 작품을 수록한 <고죽집>은 극적으로 후대에 이어졌다.

경기도 안성시 원곡면. 이곳에는 그의 사후 발간된 <고죽집>이 전해진다.

"고죽공 유고집 초기 필사본과 초간본이 한 350년간 보존되고 있습니다.

고죽공 선생의 손자이신 '진'자, '해'자 할아버지께서 나이가 점차 들어가시니까,

내 선대조의 문집이 정리가 안 되면 후손들에게 전할 길이 없겠다 걱정하시어,

노구의 몸을 이끄시고 때로는 발품을 팔아 자료를 수집하셨고,

또 당시 교류하셨던 분들과 서신 왕래도 하시며 자료수집을 하셨던 걸로 전해집니다."

- 최종호 (최경창 16세 손)

고죽 최경창의 문집인 <고죽집> 그의 시 수백여 수가 여기 담겨있다.

고죽집의 서문은 우암 송시열(宋時烈)이 썼으며

<고죽집 후서>는 박세채(朴世采)가 썼다.

이 집안에 내려오는 초판 인쇄본.

이 필사본이 만들어진 뒤 <고죽집>은 목판본으로 만들어지게 된다.

이렇게 고죽유고가 오늘날까지 전해지는데는 후손들의 노력과 함께 홍랑도 한몫을 했다.

<고죽집 후서>에는 최경창의 최후에 대한 짧막한 기록이 나온다.

"직강에 임명되어 서울로 오는 도중 종성객관에서 세상을 떠난다.

그의 나이 마흔 다섯이었다."

최경창의 시신은 파주 선산에 모셔졌다.

그런데 최경창이 죽은 후 누군가 묘소에 나타났다.

바로 홍랑이었다.

병든 최경랑을 간호하고 서울에서 헤어진 지 약 7년만이었다.

홍랑은 무덤가에 초막을 짓고 시묘살이를 시작한다.

홍랑은 스스로 치장을 하지않고 최경랑의 무덤을 지켰다.

스스로 자신을 초라하게 하여 다른 남자의 접근을 막았다는 것이다.

"(홍랑은) 최경창이 죽은 뒤에 자신의 용모를 훼손하고 파주에서 시묘하였다."

- <회은집>

1592년 임진왜란이 일어나자 홍랑은 가장 먼저 최경창의 시 원고를 챙겼다.

"임진왜란이 일어나자 (홍랑이) 최경창의 원고를 짊어지고 피하여

전쟁의 불길을 면하였다." - <회은집>

전쟁의 참화속에서도 홍랑은 자기가 사랑하고 존경했던 최경창의 시를 지켜낸 것이다.

그것이 남아 오늘날 최경창의 작품이 세상에 전해지게 된 것이다.

"여기 누워계신 홍랑할머니가 임란때 고죽의 작품을 머리에 이고

어렵게 전쟁의 화를 피했다고 합니다.

만약 홍랑할머니가 아니셨다면 고죽의 주옥같은 작품이

오늘날까지 남아있지 못했을 수도 있었습니다."

- 최은호 (최경창 16세 손, 경기 파주 교하읍)

이렇게 시인과 기생의 사랑은 질긴 인연으로 이어졌다.

그리고 홍랑은 죽어서 최경창 부부합장묘 아래 묻혔다.

최경창의 후손들이 기생 홍랑을 받아들인 것이다.

시대와 불화했던 최경창. 고고한 기개를 잃지 않았던 시인.

비록 출세와 시대는 잃었으나 최경창은 사랑과 시를 얻은 시인이었다.

시인과 기생. 최경창과 홍랑....

이 두 사람의 안타깝고 아름다운 사랑은

두 사람이 세간에 남긴 시로 인하여 더 이목을 집중시켰다.

이 세기적 사랑에 배경에는 시대적 조류를 넘어

인간을 인간으로 바라봤던 시인 최경창의 새로운 눈이 있었다.

또한 세태와 타협하지 않고 고결한 절개를 지켰기에

한 여인의 운명을 건 사랑을 받을 수 있었는지도 모른다.

영원한 시인 최경창과 그를 사랑한 기생 홍랑.........

(孤竹 崔慶昌 詩 모음)

(1) 送別金士晦(송별금사회) - 崔慶昌(최경창)

征馬背春城 (정마배춘성) : 길 떠나는 말, 춘성을 등져가니

河橋日落後 (하교일락후) : 강 위의 다리에 해가 진 뒤로다

靑山不見人 (청산불견인) : 청산에 사람은 보이지 않아

芳草空回首 (방초공회수) : 향기로운 풀냄새에 공연히 뒤돌아본다.

(2) 冬日書懷(동일서회) - 崔慶昌(최경창)

楊州冬不寒 (양주동불한) : 양주의 겨울은 춥지가 않아

臘月見靑草 (납월견청초) : 섣달에 푸른 풀을 보는구나.

家在洛陽西 (가재락양서) : 집은 낙양의 서쪽에 있는데

未歸人欲老 (미귀인욕로) : 사람은 늙는데 돌아가지 못한다.

(3) 寄僧(기승) - 崔慶昌(최경창)

秋山人臥病 (추산인와병) : 병이나 가을 산에 누우니

落葉覆行逕 (락엽복행경) : 낙엽은 통행로를 덮는구나.

忽憶西菴僧 (홀억서암승) : 갑자기 서쪽 암자의 스님이 생각하니

遙聞日暮磬 (요문일모경) : 아득히 저물녘의 경쇠소리 들린다.

(4) 感興(감흥) - 崔慶昌(최경창)

採藥求長生 (채약구장생) : 약초를 캐며 오래살기 바란다는데

何如孤竹子 (하여고죽자) : 나 고죽은 어찌해야 하는가.

一食西山薇 (일식서산미) : 서산의 고사리 한번 먹어 보면

淸風猶不死 (청풍유불사) : 밝은 바람이 오히려 불사약이라네.

(5) 古墓(고묘)-崔慶昌(최경창)

古墓無人祭 (고묘무인제) : 오래된 무덤에 제사지내는 사람 전혀 없고

牛羊踏成道 (우양답성도) : 소와 양들이 밝아 길이 났구나.

年年野火燒 (년년야화소) : 해마다 산불이 나 태워버리니

墓上無餘草 (묘상무여초) : 무덤 위에는 없앨 풀도 하나 없구나.

* (6) 箕城聞白評事別曲(기성문백평사별곡)-崔慶昌(최경창)

錦繡煙花依舊色 (금수연화의구색) : 금수산 연화는 엣날 같고

綾羅芳草至今春 (능라방초지금춘) : 능라도 방초는 지금 한참 봄이네

仙郞去後無消息 (선랑거후무소식) : 낭군 떠난 후 소식 전혀 없어

一曲關西淚滿巾 (일곡관서루만건) : 한 곡조 관서별곡에 눈물이 수건을 적시네

(7) 산재(山齋) - 최경창(崔慶昌;1539-1583)

古郡無城郭 (고군무성곽) : 오래된 고을엔 성곽도 없고

山齋有樹林 (산재유수림) : 산 속 서재는 숲에 둘리어 있네.

蕭條人吏散 (소조인리산) : 쓸쓸한 퇴직 관리들 흩어져 보이지 않고

隔水搗寒砧 (격수도한침) : 물 넘어 들려오는 차가운 다듬질 소리

(8) 삼차송월(三叉松月)-최경창(崔慶昌)

手持一卷蘂珠篇 (수지일권예주편) : 손에는 한 권 도가 경전 예주편을 들고서

讀罷空壇伴鶴眠 (독파공단반학면) : 빈 단에서 읽고나 학을 친구하여 잠들었구나

驚起中宵滿身影 (경기중소만신영) : 깊은 밤 놀라 일어나니 몸에 가득한 그림자

冷霞飛盡月流天 (냉하비진월류천) : 차가운 노을은 달빛 흐르는 하늘로 살아지는구나

(9)무제(無題) - 최경창(崔慶昌)

玉頰雙啼出鳳城 (옥협쌍제출봉성) : 고운 두 빰 울며 봉성을 지나니

曉鶯千囀爲離情 (효앵천전위이정) : 새벽 꾀꼬리 천 번을 우니 이별의 정 돋운다

羅衫寶馬河關路 (나삼보마하관로) : 비단 적삼에 좋은 말 타고 떠나는 변방 길

草色迢迢送獨行 (초색초초송독행) : 아련한 풀빛만 홀로 떠나는 길을 전송하는구나

(10) 중증(重贈) - 최경창(崔慶昌)

征南省裏奉晨昏 (정남성리봉신혼) : 남정성 안에서 아침저녁 받들다가

幾度看花到寺門 (기도간화도사문) : 몇 번이나 꽃을 보며 절문에 왔었던가.

存沒至今多少意 (존몰지금다소의) : 살았는지 죽었는지 지금은 다소 궁금하여

夕陽僧過㶚陵原 (석양승과패릉원) : 석양에 스님이 패릉원을 지나간다.

(11) 증보운상인(贈寶雲上人) - 최경창(崔慶昌)

一別金陵三十年 (일별금릉삼십년) : 금릉에서 이별한지 삼십 년

重逢此地各凄然 (중봉차지각처연) : 이곳에서 다시 만나니 스글퍼진다

白蓮寺老今誰在 (백련사로금수재) : 백련사 노스님은 지금은 어디 계신가

舊日兒童雪滿顚 (구일아동설만전) : 지난날 어린아이에게도 머리엔 흰 눈이 가득

(12) 증승(贈僧) - 최경창(崔慶昌)

三月廣陵花滿山 (삼월광릉화만산) : 삼월의 광릉에는 산에 꽃이 가득하고

晴江歸路白雲間 (청강귀로백운간) : 맑은 강 돌아가는 길은 흰 구름 속에 있구나

舟中背指奉恩寺 (주중배지봉은사) : 배 안에서 뒤로 봉은사를 가리키니

蜀魄數聲僧掩關 (촉백수성승엄관) : 소쩍새 몇 마디 울음 울고 스님은 빗장을 가린다

(13) 제승축(題僧軸) - 최경창(崔慶昌)

去歲維舟蕭寺雨 (거세유주소사우) : 지난해 배 매어놓니 절간에 비내리고

折花臨水送行人 (절화임수송행인) : 물가의 꽃을 꺾어 가는 나에게 주었지요

山僧不管傷離別 (산승불관상이별) : 스님은 이별의 아픔은 아랑곳 않고

閉戶無心又一春 (폐호무심우일춘) : 문 닫고 무심하니 또 한 봄이 지나간다

(14) 기성진상인(寄性眞上人) - 최경창(崔慶昌)

茅菴寄在白雲間 (모암기재백운간) : 띠풀 암자를 흰 구름 사이에 지어두고

長老西遊久未還 (장로서유구미환) : 늙은 스님 서쪽으로 놀러가 오래도록 돌아오지 않는다

黃葉飛時疏雨過 (황엽비시소우과) : 누른 단풍잎 날리고 성긴 비가 지나가

獨敲寒磬宿秋山 (독고한경숙추산) : 홀로 차가운 경쇠를 두드리며 가을산에 묵는다

(15) 무릉계(武陵溪) - 최경창(崔慶昌)

危石纔敎一逕通(위석재교일경통) : 가파른 바위에 겨우 작은 길 하나 통하고

白雲千古秘仙蹤(백운천고비선종) : 흰 구름은 천년 동안을 신선의 자취를 감추었구나

橋南橋北無人間(교남교북무인간) : 다리의 남북으로 사람은 아무도 없고

落木寒流萬壑同(낙목한류만학동) : 잎 지는 나무 차가운 물 온 골짜기가 다같구나

* (16) 송정어사철지북관(送鄭御使澈之北關) - 최경창(崔慶昌)

咸關北上馬頻顚 (함관북상마빈전) : 함흥 부쪽은 말이 자꾸 넘어지고

雪嶺西看海接天 (설령서간해접천) : 설령 서쪽을 보면 바다가 하늘에 닿아있다

客路重陽又何處 (객로중양우하처) : 나그네 처지에 중양절은 또 어디서 맞나

黃花零落古邊城 (황화영락고변성) : 옛 변방의 성에 누른 국화꽃잎 떨어지리라

* (17) 의주산정증한사군준(義州山亭贈韓使君準) - 최경창(崔慶昌)

山城小逕百花間 (산성소경백화간) : 온갖 꽃 사이로 난 산성의 작은 길

別院春晴燕入欄 (별원춘청연입란) : 별원의 봄은 개어 제비가 난간에 날아든다

聖代卽今邊警息 (성대즉금변경식) : 태평성대 지금 시절 변방이 고요하여

古書千卷閉門看 (고서천권폐문간) : 고서 천 권을 문 닫아놓고 읽는도다

* (18)기양주성사군의국(寄楊州成使君義國) - 최경창(崔慶昌)

官橋雪霽曉寒多 (관교설제효한다) : 관교에 눈 개고 새벽 추위 매서운데

小吏門前候早衙 (소리문전후조아) : 아전은 문 앞에서 새벽일을 기다린다

莫怪使君常晏出 (막괴사군상안출) : 사또가 항상 늦게 출근함을 이상타 하디 말라

醉開東閣賞梅花 (취개동각상매화) : 술에 취해 동각 열어놓고 매화에 빠져 있으리라

* (19) 대은암남지정고택(大隱巖南止亭故宅) - 최경창(崔慶昌)

門前車馬散如煙 (문전거마산여연) : 문 앞의 수레가 연기처럼 흩어져

相國繁華未百年 (상국번화미백년) : 재상의 영화도 백년에 못 미치는구나

村巷寥寥過寒食 (촌항요요과한식) : 시골 거리는 적막하고 한식은 지났는데

茱莠花發古墻邊 (수유화발고장변) : 오래된 담장에 수유꽃만 한가히 피어있구나

* (20) 제고봉군상정(題高峰郡上亭) - 최경창(崔慶昌)

古郡無城郭 (고군무성곽) : 오래된 군이라 성벽도 없어지고

山齋有樹林 (산재유수림) : 산 속 객관에 나무숲만 울창하다

蕭條人吏散 (소조인리산) : 관원도 백성도 흩어져 쓸쓸하기만 한데

隔水搗寒砧 (격수도한침) : 물 건너 저편에 차가운 다듬이 소리 들린다

* (21) 변사(邊思) - 최경창(崔慶昌)

幼少離家音信稀 (유소이가음신희) : 어려서 집 떠나 편지마저 드물고

秋來猶着戰時衣 (추래유착전시의) : 가을에도 여전히 전시의 옷을 입었구나

城頭畵角吹霜急 (성두화각취상급) : 성 위의 뿔피리 소리가 서리를 급히 불어와

一夜黃楡葉盡飛 (일야황유엽진비) : 하룻밤에 누런 느럽나무 잎이 다 날가갔구나

* (22) 채연가(采蓮歌) - 최경창(崔慶昌)

水岸依依楊柳多 (수안의의양류다) : 강언덕에 아물아물 버드나무 가득한데

小船遙唱采蓮歌 (소선요창채연가) : 작은 배위에서는 아련히 채연가를 부른다

紅衣落盡西風氣 (홍의낙진서풍기) : 붉은 꽃옷 다지고 서풍 기운 일면

日暮芳洲生白波 (일모방주생백파) : 해 지는 모래톱에 흰 물결이 이는구나

* (23) 연광정(練光亭)-최경창(崔慶昌)

澄江如練浸紅亭 (징강여연침홍정) : 비단 같이 맑은 강물 붉은 정자에 젖어들고

煙樹依微極望平 (연수의미극망평) : 안개 낀 나무는 가물가물 보이는 끝까지 평평하구나

待得夜深歌舞散 (대득야심가무산) : 밤 깊어 잔치의 노래와 춤이 그치기를 기다려

月明吹笛倚孤城 (월명취적의고성) : 밝은 달빛 아래 피리 불며 외로운 성에 기대섰노라

* (24) 천단(天壇) - 최경창(崔慶昌)

午夜瑤壇掃白雲 (오야요단소백운) : 한밤중 제단에서 흰 구름 쓸어내리고

焚香遙禮玉宸君 (분향요예옥신군) : 향불을 살라 천궁에 멀리 예배드린다

月中拜影無人見 (월중배영무인견) : 달빛 속에 절하는 그림자에는 사람 모습 보이지 않고

琪樹千重鎖殿門 (기수천중쇄전문) : 천겹의 옥수 속에 큰 집의 대문은 닫혀있도다

* (25) 영월루(映月樓) - 최경창(崔慶昌)

玉檻秋來露氣淸 (옥함추래노기청) : 옥나간에 가을이 오니 이슬 기운 찬데

水晶簾冷桂花明 (수정렴냉계화명) : 수정발은 차갑고 계수나무는 밝아보인다

鸞驂不至銀橋斷 (난참부지은교단) : 선인 태운 난새 수레 오지 않는데

惆愴仙郞白髮生 (추창선랑백발생) : 서글픈 선량은 이미 백발이 돋는구나

* (26) 次鵝溪(차아계)-崔慶昌(최경창)

不見崔仙已七年 (불견최선이칠년) : 최 신선을 보지 못한지 이미 칠년이 지나

相思頭鬢各皤然 (상사두빈각파연) : 서로 그리워하다 우리 모두가 머리 희어졌구나.

華牋半濕坡山雨 (화전반습파산우) : 산비탈에 비 내려 화계가 반이 젖어

一首新詩送太顚 (일수신시송태전) : 새로 지은 시 한 수에 태전을 보내노라.

* (27) 贈寶雲上人(증보운상인) - 崔慶昌(최경창)

征南省裏奉晨昏 (정남성리봉신혼) : 남정성 안에서 아침저녁 받들다가

幾度看花到寺門 (기도간화도사문) : 몇 번이나 꽃을 보며 절문에 왔었던가.

存沒祗今多少意 (존몰지금다소의) : 살았는지 죽었는지 다소 궁금하여

夕陽僧過㶚陵原 (석양승과패릉원) : 석양에 스님이 패릉원을 지나간다.

* (28) 別盧士稚赴湖南幕(별노사치부호남막) - 崔慶昌(최경창)

先人曾鎭海南州 (선인증진해남주) : 조상은 일찍이 진해 남주에 살았는데

二十年前作遠遊 (이십년전작원유) : 이십년 전에 멀리 떠돌게 되었구나.

今日送君還惜別 (금일송군환석별) : 오늘 그대를 보내니 도리어 이별이 아쉬워

朔雲寒雁助離愁 (삭운한안조리수) : 북쪽구름 겨울 기러기는 이별의 슬픔을 더한다

* (29) 別徐君受名益(별서군수명익)-崔慶昌(최경창)

回看漁戶颭靑帘 (회간어호점청렴) : 어촌을 돌아보니 푸른 주막의 깃발 펄럭이고

馬上微吟酒半酣 (마상미음주반감) : 술기운 거나하여 말 위에서 조용히 시를 읊조린다.

無限客魂何處斷 (무한객혼하처단) : 끝없는 나그네 넋은 어디서 죽어갈까.

夕陽芳草過江南 (석양방초과강남) : 석양에 향기로운 풀에 강남땅을 지난다.

* (30) 送鄭繡衣季涵之北關1(송정수의계함지북관1) - 崔慶昌(최경창)

咸關北上馬頻顚 (함관북상마빈전) : 함경도 북쪽 위에선 말도 자주 머리 돌리고

雪嶺西看海接天 (설령서간해접천) : 설악산 서쪽 보니 바다가 하늘에 닿아있네

客路重陽又何處 (객로중양우하처) : 나그네 길 중양절에 나는 또 어디서 가야하나

黃花冷落古城邊 (황화랭락고성변) : 오래된 성에 누런 국화꽃이 차갑게 떨어지네.

* (31) 奉恩寺僧軸2-4(봉은사승축2-4) - 崔慶昌(최경창)

寒鴉古木夕陽間 (한아고목석양간) : 석양 사이로 겨울 까마귀 고목에 앉아있고

一逕寥寥掩水關 (일경요요엄수관) : 한줄기 작은 길 적료하다.

欲向梅花重寄信 (욕향매화중기신) : 매화를 향하여 소식 전하려니

輕舟已過廣陵山 (경주이과광릉산) : 빠른 배는 이미 광릉산을 지난다

* (32) 奉恩寺僧軸2-3(봉은사승축2-3) - 崔慶昌(최경창)

三日江潭滯遠舟 (삼일강담체원주) : 삼일 동안 강 언덕에 머물며 멀리 배 저어가지

二陵風雨獨歸愁 (이릉풍우독귀수) : 양 언덕에 비바람 치고 혼자서 근심스레 돌아온다.

今來相憶不相見 (금래상억불상견) : 요즈음 서로 생각하며 마나지 못하고

惆悵微鍾下石樓 (추창미종하석루) : 슬러하며 울려오는 종소리에 석루를 내려온다.

* (33) 奉恩寺僧軸2-2(봉은사승축2-2) - 崔慶昌(최경창)

不脫袈裟下殿階 (불탈가사하전계) : 가사를 벗지 않고 계단을 내려오며

一聲秋磬發雲崖 (일성추경발운애) : 구름 낀 언덕에서 가을소리 들려온다.

遊人去後門還掩 (유인거후문환엄) : 놀이꾼들 떠난 후에 문이 다시 닫히고

寂寂長廊到夕齋 (적적장랑도석재) : 적적한 긴 회랑에 저녁불공 시간이 온다.

* (34) 奉恩寺僧軸2-1(봉은사승축2-1) - 崔慶昌(최경창)

三月廣陵花滿山 (삼월광릉화만산) : 광릉 삼월은 꽃이 산에 가득하고

晴江歸路白雲間 (청강귀로백운간) : 흰 구름 사이로 맑은 강으로 돌아오는 길

舟中背指奉恩寺 (주중배지봉은사) : 배안에서 봉은사를 등지고 가리키며

蜀魄數聲僧掩關 (촉백수성승엄관) : 두견새 울음소리에 스님은 문을 가려 잠근다.

* (35) 題南尙文壁上(제남상문벽상)-崔慶昌(최경창)

綠樹紅簾蕭史宅 (록수홍렴소사댁) : 푸른 숲에 붉은 발 친 소사댁 있어

滿園淸夜動簫聲 (만원청야동소성) : 뜰에 가득한 맑은 밤에 피리소리 들려온다.

王孫不分繁華事 (왕손불분번화사) : 왕손은 번화한 일 분간하지 못하니

閉戶看書白髮生 (폐호간서백발생) : 방문 닫고 책을 보니 백발만 생겨난다.

* (36) 題張東海書(제장동해서) - 崔慶昌(최경창)

張公遺墨老蛟蟠 (장공유묵로교반) : 장공 남긴 글씨는 노련하여 교룡이 서린 것 같아

彷彿風雷起壁間 (방불풍뢰기벽간) : 바람과 우뢰처럼 벽에서 기어 나온다.

直恐六丁來取去 (직공륙정래취거) : 여섯 장정이 취하여 갈까 두려워

紫皇高掛玉樓看 (자황고괘옥루간) : 자황이 옥루에 높이 걸어놓고 본다.

* (37) 大隱巖(대은암) - 崔慶昌(최경창)

門前車馬散如煙 (문전차마산여연) : 문 앞의 수레와 말 연기처럼 흩어지고

相國繁華未百年 (상국번화미백년) : 제상의 번화한 부귀영화 백년이 안 되는구

深巷寥寥過寒食 (심항요요과한식) : 한식날이 지나는데 깊숙한 골목길은 쓸쓸한데

茱萸花發古墻邊 (수유화발고장변) : 옛 무덤가에는 수유 꽃이 피어난다.

* (38) 武陵溪2(무릉계2) - 崔慶昌(최경창)

危石纔敎一逕通 (위석재교일경통) : 큰 바위 겨우 가닥 좁은 길만 허락하고

白雲千古祕仙蹤 (백운천고비선종) : 흰 구름은 천년동안 신선의 종적 감추는구나.

橋南橋北無人問 (교남교북무인문) : 남북에 온통 귤나무 사람은 아무도 없고

落木寒流萬壑同 (락목한류만학동) : 나뭇잎은 떨어져 날아 온 골짜기에 가득하다.

* (39) 武陵溪1(무릉계1) - 崔慶昌(최경창)

數聲砧杵白雲邊 (수성침저백운변) : 흰 구름 가에서 절구소리 들려오고

亂石蒼苔入洞天 (란석창태입동천) : 골짜기로 들어서니 여기저기 푸른 이끼낀 들

日暮武陵何處是 (일모무릉하처시) : 해는 저무는데 무릉 땅은 어느 곳일까.

桃花流水卽依然 (도화류수즉의연) : 복사꽃 흘러가는 물길은 아득하여라.

* (40) 別愼評事(별신평사) - 崔慶昌(최경창)

黃菊開時俱遠行 (황국개시구원행) : 노란 국화 필 때에 함께 멀리 떠나니

朔風寒雁倍離情 (삭풍한안배리정) : 북풍에 기러기 이별의 정이 더하는구나.

江湖滿地秋雲隔 (강호만지추운격) : 땅에 가득한 강과 호수에 가을구름 떠있는데

何處相思月正明 (하처상사월정명) : 어디서 서로 그리워해야하나, 달이 이제 막 밝아온다.

* (41) 別玉峯(별옥봉) - 崔慶昌(최경창)

江南遠客苦思還 (강남원객고사환) : 강남 먼 나그네 고민하며 돌아오니

昨夜分明夢舊山 (작야분명몽구산) : 어젯밤에 분명히 꿈속에 본 산이로다

陌上相看歌古調 (맥상상간가고조) : 두렁길 위에서 마주보며 옛 노래 부르는데

別離非復少年顔 (별리비부소년안) : 떠난 뒤 다시는 소년의 얼굴은 아니어라.

* (42) 重贈寶雲(중증보운) - 崔慶昌(최경창)

一別金陵三十年 (일별금릉삼십년) : 금릉에서 떠난 뒤 삼십년

重逢此地却悽然 (중봉차지각처연) : 이곳에서 다시 만나니 서글퍼지네.

白蓮社老今誰在 (백련사로금수재) : 백연사 늙은이 어디에 있는가

舊日兒童雪滿顚 (구일아동설만전) : 지난 날 아이들이 지금은 머리에 백발이 가득

* (42) 寄玉峯(기옥봉)-崔慶昌(최경창)

昨夜山中雨腳催 (작야산중우각최) : 어젯밤 산속에선 비가 내리려하고

蒼崖飛瀑激成雷 (창애비폭격성뢰) : 푸른 절벽에 나는 듯이 떨어지는 폭포는 우뢰 같았지요.

驚吾脈脈相思夢 (경오맥맥상사몽) : 놀라서 맥맥히 꿈에서도 생각하며

只到金剛嶺上廻 (지도금강령상회) : 다만 금강산에 도달해 돌며 산봉우리에 올랐네.

* (43) 晩望(만망) - 崔慶昌(최경창)

泰華對茅茨 (태화대모자) : 큰 꽃이 띠 집 사이로 보이고

三峯住夕暉 (삼봉주석휘) : 삼봉에 저녁 햇빛 머물러 있네.

秋天獨倚杖 (추천독의장) : 가을날 혼자 지팡이에 몸을 맡기니

白露濕人衣 (백로습인의) : 흰 이슬에 옷이 젖는다.

* (44) 重陽(중양) - 崔慶昌(최경창)

左手持黃花 (좌수지황화) : 왼손으로 노란 국화 집어들고

右手酌白酒 (우수작백주) : 오른손으로는 흰 술을 따른다.

落帽龍山西 (락모룡산서) : 용산의 서쪽에 모자를 떨구는

佳辰九月九 (가진구월구) : 너무 좋은 때가 구월 구일이로다.

* (45) 高峯山齋(고봉산재) - 崔慶昌(최경창)

古郡無城郭 (고군무성곽) : 옛 고을에 성곽은 하나도 없고

山齋有樹林 (산재유수림) : 산재에는 나무숲만 무성하다.

蕭條人吏散 (소조인리산) : 쓸쓸하게 관리들 흩어져 있고

隔水搗寒砧 (격수도한침) : 물 건너 차가운 다듬질 소리만 들린다.

* (46) 龍川館(용천관) - 崔慶昌(최경창)

積雨斷行旅 (적우단행려) : 장마 때문에 길을 떠나지 못하는데

沙川水急流 (사천수급류) : 모래벌 냇가에 물살은 거세게 흐른다.

無人問前路 (무인문전로) : 갈 길을 물어 볼 삶, 아무도 없어

愁倚驛南樓 (수의역남루) : 근심스러워 역 남쪽 누각에 기대어본다.

* (47) 武夷洞5(무이동5) - 崔慶昌(최경창)

佳會此時最 (가회차시최) : 좋은 모임 이 시간이 가장 좋아아라

浩歌千古情 (호가천고정) : 호탕하게 천고의 품은 마음 노래하노라.

歌竟忽辭去 (가경홀사거) : 노래 끝나면 홀연히 떠나고

萬壑餘松聲 (만학여송성) : 온 골짜기엔 소나무 소리만 들린다.

* (48) 武夷洞4(무이동4) - 崔慶昌(최경창)

落日臨淸池 (락일림청지) : 지는 해 맑은 못에 들어

披襟照我面 (피금조아면) : 옷깃 헤치고 내 얼굴 비추네.

古跡尙依依 (고적상의의) : 옛 자취는 아련한데

古人不可見 (고인불가견) : 엣 사람은 볼 수 없네

* (49) 武夷洞3(무이동3) - 崔慶昌(최경창)

甘雨潤初足 (감우윤초족) : 단비가 땅을 적셔 애초에 좋았는데

園田綠已稠 (원전록이조) : 전원에 푸른 풀들 이미 빽빽하구나.

今朝好天氣 (금조호천기) : 오늘 아침 좋은 날씨

杖屨出林丘 (장구출림구) : 지팡이 짚고 나막신 신고 숲 언덕을 나온다.

* (50) 武夷洞2(무이동2) - 崔慶昌(최경창)

滿眼對煙景 (만안대연경) : 눈에 가득 아지랑이 하늘거리는 경치

良辰空自愁 (량진공자수) : 이 좋은 시절 공연히 스스로 우울하다.

故園今日意 (고원금일의) : 고향동산엔 오늘의 생각

碧草映春洲 (벽초영춘주) : 푸른 풀빛 봄 섬에 비추리라.

* (51) 武夷洞1(무이동1) - 崔慶昌(최경창)

水淸日光澈 (수청일광철) : 물 맑고 햇빛 맑아

地幽苔色古 (지유태색고) : 땅은 그윽하고 이끼 색은 예스러워

亂峯生夕嵐 (란봉생석람) : 수많은 봉우리에 저녁 산기운 생겨나고

歸去莫回顧 (귀거막회고) : 돌아가거들랑 뒤돌아보지 말라.

* (52) 奉恩寺僧軸2(봉은사승축2) - 崔慶昌(최경창)

秋風吹古寺 (추풍취고사) : 옛절에 가을바람 불어

木落啼山雨 (목락제산우) : 낙엽은 떨어지고 산에 빗소리 들린다.

空廊寂無僧 (공랑적무승) : 빈 회랑은 고요한데 스님은 아무도 없어

石榻香如縷 (석탑향여루) : 돌 평상에 향기가 실처럼 피어오른다.

* (53)奉恩寺僧軸1(봉은사승축1) - 崔慶昌(최경창)

隱隱如聞磬 (은은여문경) : 은은히 경쇠소리 들리는 듯

孤煙生廣陵 (고연생광릉) : 외줄기 연기는 광릉에서 피어오른다.

梅磎月應白 (매계월응백) : 매화꽃 개울은 달빛 희고

入夜渡江僧 (입야도강승) : 밤 되니 강 건너는 스님이 보인다.

* (54) 三淸洞口占(삼청동구점) - 崔慶昌(최경창)

玉洞煙霞暖 (옥동연하난) : 옥 같은 개울에 연기와 노을 따뜻하고

金沙日影遲 (금사일영지) : 금빛 모래엔 해 그림자 더디다.

溪頭煮寒酒 (계두자한주) : 개울머리에서 차가운 술 데우려.

童子折松枝 (동자절송지) : 아이는 솔가지를 꺾는다.

* (55) 楚調(초조) - 崔慶昌(최경창)

楚國傷讒日 (초국상참일) : 초나라 사람들 슬퍼하는 날

懷沙怨屈原 (회사원굴원) : 모랫벌 생각하니, 굴원이 한스러워

湘江流不歇 (상강류불헐) : 상강은 끊임없이 흐르고

千載寄遺魂 (천재기유혼) : 천년동안 굴원의 혼백에 부치노라

* (56) 僧軸1(승축1) - 崔慶昌(최경

風雪石門路 (풍설석문로) : 눈바람 불어드는 돌문 사이길

暮歸何處僧 (모귀하처승) : 저물어 돌아오네, 어느 곳의 스님일까.

遙知隔溪寺 (요지격계사) : 멀리 개울 건너 절을 보니

荒蔓出疏燈 (황만출소등) : 황폐한 덩굴이 어둑한 등불 사이로 뻗어있네.

* (57)登南岳九歲作(등남악구세작) - 崔慶昌(최경창)

蒼翠終南嶽 (창취종남악) : 종남산은 푸르고

崔嵬宇宙間 (최외우주간) : 우주간에 높기도 해라

登臨聊俯瞰 (등림료부감) : 오라가 아래를 내려다보니

江漢細潺湲 (강한세잔원) : 강수와 한수는 졸졸 흘러간다.

* (58) 簡交河倅求蟹 (간교하졸구해) - 崔慶昌(최경창)

昨夜新霜降 (작야신상강) : 어제 저녁에는 새 서리 내리고

平原早蟹肥 (평원조해비) : 평원에는 일찍이 게가 살찌네.

溪梁官有禁 (계량관유금) : 개울가 다리에는 관에서 금지령을 내리니

下渚得來稀 (하저득래희) : 아래 물가 사람들은 조금밖에 잡지 못하네.

* (59) 田家(전가) - 崔慶昌(최경

田家無宿糧 (전가무숙량) : 농가에 묵은 식량 하나도 없고

日日摘新麥 (일일적신맥) : 날마다 새 보리 베어 먹는다.

摘多麥已盡 (적다맥이진) : 벤 것이 많으니 보리는 이미 다 없어졌도다.

東隣猶未穫 (동린유미확) : 동쪽 고을에는 베지도 않았는데....

* (60) 白雲洞(백운동) - 崔慶昌(최경창)

行尋白雲洞 (행심백운동) : 걸어서 백운동을 찾으니

洞虛溪潺潺 (동허계잔잔) : 골짜기 있는 곳에 개울물 졸졸 흐른다.

白雲朝出去 (백운조출거) : 흰 구름은 아침에 나아가

日夕猶未還 (일석유미환) : 해 지는 저녁에도 돌아오지 않는구나.

* (61) 乙卯亂後少時作(을묘란후소시작) - 崔慶昌(최경창)

漢將孤神算 (한장고신산) : 하나라 장군 고신산

邊城戰骨荒 (변성전골황) : 변경의 싸움에서 죽은 뼈만 황량하도다.

羽書飛不息 (우서비불식) : 격서는 날아가도 소식 하나 없고

日夕到昭陽 (일석도소양) : 해 지는 저녁에 소양에 이르렀다.

* (63) 題聽松堂(제청송당) - 崔慶昌(최경창)

谷口幽人宅 (곡구유인댁) : 골짜기 입구 사람 사는 집 그윽하고

山崖去路斜 (산애거로사) : 산언덕은 길에서 떨어져 비탈져있구나

東風晩雨後 (동풍만우후) : 봄바람에 저녁 비 내린 뒤

處處水聲多 (처처수성다) : 여기저기 물 흐르는 소리 커지는구나.

* (64) 寄安四耐(기안사내) - 崔慶昌(최경창)

靈嶽還丹處 (령악환단처) : 신령한 산 붉은 곳에 돌아와

幽棲第幾峯 (유서제기봉) : 몇 번째 봉우리에 사시는지 몰라라.

祗今叢桂路 (지금총계로) : 지금 계수나무 우거진 길에

煙雨祕仙蹤 (연우비선종) : 안개와 비가 종적을 가리는구나.

* (65) 贈天齡上人(증천령상인) - 崔慶昌(최경창)

憶昨匡廬客 (억작광려객) : 지난날의 광려객을 생각하고

孤懸雨夜燈 (고현우야등) : 외로이 비 내리는 밤에 등불을 매달지요.

重遊病未歇 (중유병미헐) : 병이 아직 낫지도 않아 다시 노니니

空負白雲僧 (공부백운승) : 공연히 백운 스님을 저버렸네요.

* (66) 白苧辭(백저사) - 崔慶昌(최경창)

憶在長安日 (억재장안일) : 장안의 지난 일을 기억하면서

新裁白紵裙 (신재백저군) : 새로이 흰 모시 치마를 마름질하였지요.

別來那忍着 (별래나인착) : 따로 와서 어찌 차마 입을 수 있을까요

歌舞不同君 (가무불동군) : 노래와 춤을 당신과 같이 하지 못하니까요

* (67) 詠畫(영화) - 崔慶昌(최경창)

窅窅日沈夕 (요요일침석) : 어둑한 해 지는 저녁

蕭蕭風起波 (소소풍기파) : 쓸쓸히 부는 바람에 물결이 인다.

遙知泊船處 (요지박선처) : 배 대인 곳 멀리서 바라보니

隔岸有人家 (격안유인가) : 언덕 너머로 인가가 보인다.